「育休って、いつから取れるの?」「収入が減るのが心配で…」「夫婦で協力して育児したいけど、どうすればいい?」

妊娠・出産、そして育児は、喜びと同時に、たくさんの不安や疑問が生まれる時期ですよね。特に、お金のことは、しっかり考えておきたい重要な問題です。

そんなあなたに朗報! 2025年4月から、育児休業給付金制度が大きく変わります!

この記事では、

- 「まだ妊娠初期だけど、育休のことは早めに知っておきたい」

- 「夫婦で育休を取りたいけど、収入がどうなるか不安…」

- 「時短勤務も考えているけど、制度がよくわからない…」

- 「自営業やフリーランスでも、何か使える制度はある?」

そんな、あらゆる疑問や不安に、どこよりも詳しく、徹底的に答えます!

制度の変更点をわかりやすく解説するのはもちろん、あなたの状況に合わせた受給額シミュレーションや、損しないための注意点、具体的な申請手続きまで、この1記事で育休のすべてがわかります!

育児休業給付金、2025年4月からの変更点を総まとめ!

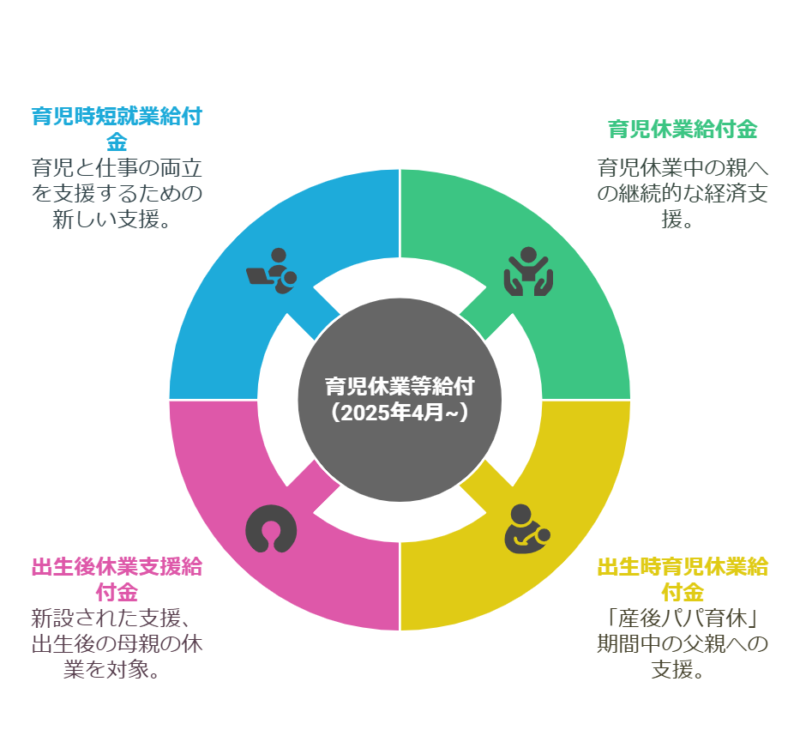

今回の改正で、育児休業に関する給付金は、以下の4つになります。

- 育児休業給付金(現行制度から継続)

- 出生時育児休業給付金(現行制度から継続。「産後パパ育休」の給付金)

- 出生後休業支援給付金(新設!)

- 育児時短就業給付金(新設!)

今回の目玉は、新設される2つの給付金!

- 出生後休業支援給付金:夫婦で育休を取得すると、最大で手取り収入が実質10割に!

- 育児時短就業給付金:時短勤務中の収入減をしっかりサポート!

これらの新制度で、育児休業中の経済的な不安が大幅に軽減され、より柔軟な働き方ができるようになります。

出生後休業支援給付金:手取り最大10割の仕組みと注意点

「手取り最大10割」って、すごく魅力的ですよね!でも、具体的にどういうことなのでしょう?注意点と合わせて詳しく見ていきましょう。

制度の目的:夫婦で協力!育児休業を当たり前に

この給付金は、子どもの出生直後に、夫婦そろって育児休業を取得することを経済的に支援するための制度です。特に、男性の育児休業取得率アップが大きな目標です。

もらえる条件:夫婦で14日以上の育休が基本。でも例外も!

この給付金をもらうための主な条件は、以下の通りです。

- 夫婦ともに、育児休業開始前の2年間に、雇用保険に12ヶ月以上加入していること

- 夫婦ともに、子どもの出生後8週間以内(女性は産後休業後8週間以内)に、14日以上の育児休業を取得すること

【重要】例外規定をチェック!

以下のような場合は、配偶者の育児休業取得がなくてもOKです!

- ひとり親家庭

- 配偶者が専業主婦(夫)

- 配偶者が産後休業中

- 配偶者が病気やケガなどで育児が困難な場合

- その他、配偶者が育児休業を取得できない特別な事情がある場合

「うちは例外に当てはまるかも?」と思ったら、諦めずに、まずはハローワークや会社の人事担当者に相談してみましょう。

受給額シミュレーション:あなたの場合はいくらもらえる?

出生後休業支援給付金の金額は、以下の計算式で決まります。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(最大28日)× 13%

この給付金は、現行の育児休業給付金(給付率67%)に上乗せされる形で支給されます。

つまり…

育児休業給付金(67%)+ 出生後休業支援給付金(13%)= 合計80%

休業前の賃金の8割が支給されることになります。

さらに!育児休業中は社会保険料が免除され、育児休業給付金は非課税です。

だから、手取りで見ると、最大で休業前の賃金の10割になる、というわけです!

【家族構成・働き方別】受給額シミュレーション

| 家族構成・働き方 | 夫の月収 | 妻の月収 | 育休取得日数(夫/妻) | 現行制度での受給額 | 改正後(手取り10割)の受給額 | 増額分 |

| 共働き(正社員) | 35万円 | 30万円 | 20日/20日 | 約31.2万円 | 約37.4万円 | 約6.2万円 |

| 共働き(夫:契約社員、妻:パート) | 25万円 | 15万円 | 14日/14日 | 約16.8万円 | 約20.2万円 | 約3.4万円 |

| 片働き(夫:正社員、妻:専業主婦) | 40万円 | – | 28日 | 約24.9万円 | 約29.9万円 | 約5.0万円 |

| ひとり親(正社員) | 30万円 | – | 28日 | 約18.8万円 | 約22.5万円 | 約3.7万円 |

| 共働き(夫:自営業、妻:正社員)※夫は国民年金保険料免除 | – | 35万円 | -/28日 | 約21.9万円 | 約26.3万円 + 国民年金保険料免除 | – |

(注)上記はあくまで一例です。個別の状況によって受給額は異なります。

【注意】上限額があります!

育児休業給付金には上限額があります。2024年8月現在、給付率67%の期間の上限額は、月額約31万5,369円です。出生後休業支援給付金による13%の上乗せ分についても、同様に上限が設定される見込みです。

育休取得パターン別:メリット・デメリット比較

夫婦でどのように育休を取得するかによって、メリット・デメリットがあります。

| 育休取得パターン | メリット | デメリット |

| 夫婦同時期に取得 | 子どもの出生直後に夫婦で育児に専念できる。育児の負担を分担できる。 | 夫婦ともに収入が減る期間が生じる。 |

| 夫が先に取得、妻が後から取得 | 妻の産後の体調回復を夫がサポートできる。夫が育児に慣れた状態で、妻の職場復帰を迎えられる。 | 夫婦で同時に育児に専念できる期間がない。 |

| 妻が先に取得、夫が後から取得 | 妻が育児に慣れた状態で、夫の職場復帰を迎えられる。 | 夫は、子どもの出生直後の貴重な時期に育児に参加できない可能性がある。妻の産後の体調回復をサポートする期間が短くなる可能性がある。 |

| 夫婦で時期をずらして交互に取得 | 夫婦どちらかが常に育児に関わることができる。収入が減る期間を最小限に抑えられる。 | 夫婦で同時に育児に専念できる期間がない。 |

どのパターンが最適かは、各家庭の状況や考え方によって異なります。夫婦でよく話し合って、ベストな選択をしましょう。

ここが落とし穴!制度利用の注意点

- 申請期限:育児休業開始日の1ヶ月前までに、会社に申し出る必要があります。

- 必要書類:会社やハローワークから、必要書類の提出を求められます。事前に確認しておきましょう。

- 給付金の振込時期:申請から給付金が振り込まれるまで、1~2ヶ月程度かかる場合があります。

- 職場復帰後の働き方:育児休業からの復帰後、時短勤務やフレックスタイム制などを利用できる場合があります。会社とよく相談しましょう。

育児時短就業給付金:働きながら育児を両立!

「育休から復帰したいけど、いきなりフルタイムは難しい…」「子どもが小さいうちは、時短勤務で働きたい…」

そんなあなたを応援するのが、育児時短就業給付金です!

制度の目的:仕事と育児の両立を、もっと柔軟に

この給付金は、2歳未満の子どもを育てるために時短勤務を選択した場合に、賃金が下がった分の一部を補填してくれる制度です。育児休業からのスムーズな職場復帰を後押しし、仕事と育児の両立を支援します。

もらえる条件:2歳未満の子を育てる時短勤務者が対象

この給付金をもらうための主な条件は、以下の通りです。

- 雇用保険の被保険者であること

- 2歳未満の子どもを育てていること

- 時短勤務をしていること

- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月あること

受給額シミュレーション:時短勤務でも収入をしっかりキープ!

育児時短就業給付金の金額は、時短勤務によって減った賃金の額によって変わります。

- 時短勤務中の賃金が、時短勤務開始前の賃金の90%以下の場合:

- 支給額 = 時短勤務中の賃金 × 10%

- 時短勤務中の賃金が、時短勤務開始前の賃金の90%超~100%未満の場合:

- 支給額 = (時短勤務開始前の賃金 - 時短勤務中の賃金)

【働き方別】受給額シミュレーション

| 働き方 | 時短勤務前の月収 | 時短勤務中の月収 | 育児時短就業給付金 | 合計収入 |

| 1日2時間短縮(6時間勤務) | 30万円 | 22.5万円 | 2.25万円 | 24.75万円 |

| 1日4時間短縮(4時間勤務) | 30万円 | 15万円 | 1.5万円 | 16.5万円 |

| 週4日勤務(1日8時間) | 30万円 | 24万円 | 2.4万円 | 26.4万円 |

| 週3日勤務(1日8時間)※雇用保険の加入要件に注意 | 30万円 | 18万円 | 1.8万円 | 19.8万円 |

(注)上記はあくまで一例です。個別の状況によって受給額は異なります。

「時短勤務」って、どこまでOK?

育児時短就業給付金の対象となる「時短勤務」とは、

- 2歳未満の子どもを育てるために

- 労働者の申し出に基づき、事業主が認めた

- 1週間あたりの所定労働時間を短縮する措置

のことです。

- 1週間の所定労働日数を減らす場合も含まれます。

- 短縮後の1週間の所定労働時間に、上限・下限はありません。

- 短時間正社員、パートタイム労働者などへの転換・転職に伴う時間短縮も対象です。

- ただし、短縮後の1週間の所定労働時間が20時間を下回る場合は、原則として雇用保険の被保険者資格を喪失するため、給付金の対象外となる可能性があります。 雇用継続のための特別な手続きが必要となる場合があるので、事前にハローワークや会社に確認しましょう。

自営業・フリーランスのあなたへ:国民年金保険料免除制度を活用!

自営業やフリーランスの方は、雇用保険の被保険者ではないため、育児休業給付金や育児時短就業給付金は利用できません。

でも、諦めないで!

2026年から始まる、国民年金保険料の免除制度を活用しましょう!

- 子どもが1歳になるまでの間、国民年金保険料が免除されます。

- 所得制限はありません。

- 休業していなくてもOKです。

- パパも対象です!

- 免除期間中も、将来受け取る年金額は減りません。

これは、本当にありがたい制度ですよね!忘れずに手続きをしましょう。

育児休業中の社会保険料免除:忘れずに手続きを!

育児休業中は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されます。

- 会社と従業員、両方の負担分が免除されます。

- 免除期間は、育児休業を開始した月から、終了した月の前月までです。

- 月末時点で育児休業中かどうかがポイントです。

【注意】 社会保険料免除の手続きは、会社が行ってくれる場合が多いですが、念のため、会社に確認しておきましょう。

申請手続き:いつ、何をすればいい?

育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金、それぞれの申請手続きについて、ステップごとに解説します。

- 会社への申し出:育児休業開始予定日の1ヶ月前までに、会社に育児休業を取得する旨を申し出ます。

- 必要書類の準備:会社やハローワークから、必要書類の提出を求められます。

- 育児休業給付金支給申請書

- 出生証明書(住民票記載事項証明書など)

- 母子健康手帳の写し

- 振込先金融機関の通帳の写し

- その他、状況に応じて必要な書類

- 申請書の提出:会社経由で、ハローワークに申請書を提出します。

- 給付金の支給:申請から給付金が振り込まれるまで、1~2ヶ月程度かかる場合があります。

- 育児休業給付金の申請と同時に、または育児休業終了後に、育児時短就業給付金の申請を行います。

- 時短勤務の事実を証明する書類(労働契約書、タイムカードの写しなど)が必要になる場合があります。

【注意】

- 申請手続きの詳細は、会社やハローワークによって異なる場合があります。

- 申請期限を過ぎると、給付金が受け取れなくなる可能性があります。

- 不明な点は、必ず会社やハローワークに確認しましょう。

よくある質問 Q&A

Q1. 育児休業給付金は、いつからいつまでもらえるの?

A1. 原則として、子どもが1歳になるまで(誕生日の前日まで)です。ただし、保育所に入所できないなどの理由がある場合は、最長で2歳まで延長できます。

Q2. 育児休業給付金は、課税対象になるの?

A2. いいえ、育児休業給付金は非課税です。所得税や住民税はかかりません。

Q3. 育児休業中に、アルバイトをしてもいいの?

A3. はい、一定の条件を満たせば可能です。ただし、収入額によっては、育児休業給付金が減額される場合があります。

Q4. 育児休業中に、会社から解雇されることはあるの?

A4. 育児休業を理由とする解雇は、法律で禁止されています。

Q5. 育児休業給付金の申請は、自分でもできるの?

A5. はい、できます。ただし、会社経由で申請するのが一般的です。

Q6. 育児休業中に、転職してもいいの?

A6. はい、できます。ただし、転職先の会社で雇用保険に加入している必要があります。

Q7. 育児休業給付金について、もっと詳しく知りたい場合は?

A7. 厚生労働省のホームページや、ハローワークの窓口で相談できます。

困ったときの相談窓口

- ハローワーク:育児休業給付金に関する相談、申請手続き

- 市区町村の子育て支援窓口:保育所に関する相談、子育て支援サービスの情報提供

- 会社の人事担当者:育児休業制度、社内制度に関する相談

まとめ:新制度を賢く活用して、育児と仕事の両立を!

2025年4月からの制度変更で、育児休業中の経済的なサポートが大きく拡充されます。

- 出生後休業支援給付金:夫婦で育休を取得すると、最大で手取り収入が実質10割に!

- 育児時短就業給付金:時短勤務中の収入減をしっかりサポート!

- 自営業・フリーランス:国民年金保険料が免除に!

これらの制度を賢く活用して、育児と仕事の両立を実現しましょう。

この記事が、あなたの育児休業取得、そして育児と仕事の両立を、全力で応援します!

コメント