最近、「金の価格が過去最高!」なんてニュースをよく耳にしませんか?

きっかけの一つは、2025年4月2日にアメリカのトランプ大統領が発表した「相互関税」という、ちょっと難しい貿易ルール。これが世界中の経済に大きなショックを与え、株価が大きく値下がりするなど、なんだか世の中がザワザワしています。

そんな不安な空気の中で、なぜか金(ゴールド)だけはピカピカと輝きを増し、値段がどんどん上がっているんです。

- 「なんで世界が大変な時に、金の値段が上がるの?」

- 「トランプさんの新しいルールと、金にどんな関係があるの?」

- 「そもそも、金って本当に『安全』なの?」

- 「金を持つって、どうやるの?」

この記事では、そんな素朴な疑問に、専門用語をできるだけ使わず、わかりやすくお答えしていきます。金の不思議な魅力と、今の時代になぜ注目されているのか、そして「私も金を持ってみたいかも」と思った時の具体的な方法まで、一緒に見ていきましょう!

大混乱のもと?「トランプ相互関税」ってなに?

まず、今回の騒動の発端となった「トランプ相互関税」について、簡単に説明しますね。

いつ発表されたの?

2025年4月2日に発表されました。この日は一部で「解放の日」とも呼ばれています。

どんなルール?

- アメリカが、外国からのほぼすべての輸入品に一律10%の関税をかけるという新ルール。

- さらに、「おたくの国がアメリカ製品にかけてる税金と同じくらい、うちもかけますよ!」というスタンスで、国ごとに追加の関税をかける「相互関税」も導入。

【追加関税の例】

| 国・地域 | 追加関税の見込み |

|---|---|

| 🇯🇵 日本 | 24% |

| 🇨🇳 中国 | 実質54% (!) |

| 🇪🇺 ヨーロッパ | 20% |

| 🇰🇷 韓国 | 25% |

この政策の狙いは?

表向きは「アメリカにとって不公平な貿易を正す!」というもの。

しかしそのやり方がかなり強引なため、「世界中で貿易戦争が起きるのでは?」と不安の声が上がっています。

市場の反応は?

株価がドーンと下落!

この発表を受けて、世界中の企業の株価が一気に下がりました。

特に、S&P500やナスダックなどのアメリカ株、ハイテク企業株の下げ幅が大きいです。

過去級のスピードで下落!

その下がり方は、過去の大きな経済危機――

- ブラックマンデー

- リーマンショック

- コロナショック

と同じくらいの記録的なスピードで起こり、市場に強い衝撃を与えました。

お金の流れもストップ寸前?

株だけでなく、

- 債券(安全資産とされる)

- クレジット市場(企業間の資金の貸し借り)

- 商品市場(石油など)

にも影響が広がり、市場全体で「お金がスムーズに回らない」状況に陥りかけています。

中央銀行の対応は…?

通常こういう時には、中央銀行(日本なら日銀、アメリカならFRB)が金利を下げて景気を支えるのが定番。

しかし、今回は関税の影響で物価上昇(インフレ)の懸念があり、思うように動けないのが実情です。

今、世界経済は大きく揺れています

このような混乱の中で、多くの人が「何かあった時のために、安全な資産にお金を移そう」と考え始めています。

不安が連鎖し、世界の金融市場は緊張感を高めています。

こんな風に、世界経済がなんだか大変なことになっている…。だからこそ、多くの人が「何かあった時のために、安全なものにお金を移しておこう」と考え始めているんですね。

不安な時代に輝く、金(ゴールド)の価格上昇

株価が下がってため息が出るような状況とは対照的に、金の価格はグングン上がっています。

日本の金価格

日本では、関税発表前の2025年3月末には、すでに金1グラムあたり16,436円と過去最高に。それが4月に入ると、さらに上がって一時16,600円台をつけるなど、勢いが止まりません。年初(1月)は約13,000円だったので、すごい上がり方ですよね。

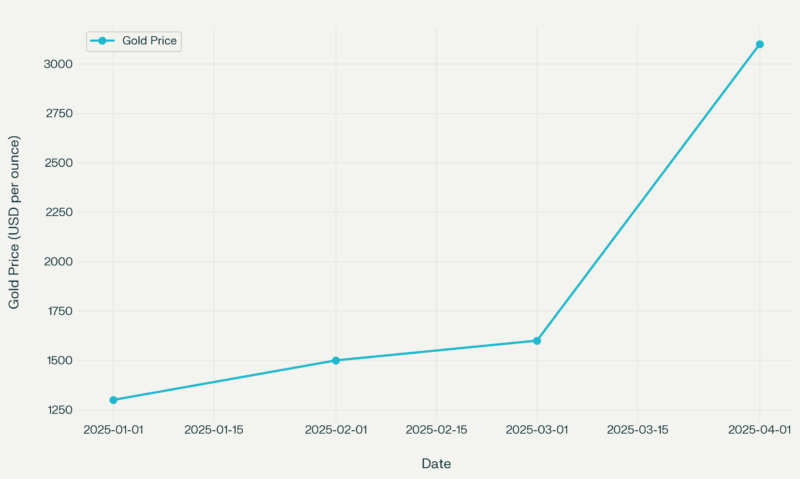

世界の金価格

世界的な金の値段(スポット価格)も、1オンス(約31.1グラム)あたり3100ドルという、これまで誰も見たことのない領域に突入。その後も一時3148ドルまで上がるなど、記録更新が続いています。

発表当日の動き

面白いのは、関税が発表された日の金の動き。一瞬、値段が下がったんです(最高値から一時3%ほど下落)。これは、「とりあえず利益を確定しておこう」とか、「他の投資の損を埋めるために売ろう」という動きがあったから。でも、すぐに「やっぱり、こんな時こそ金だ!」と買い戻され、結局は上がって終わりました。この動きこそ、多くの人が金を「安全な避難場所」と考えている証拠と言えそうです。特に、関税によって「物価が上がり(インフレ)、景気も悪くなる(不況)」というダブルパンチ(スタグフレーション)が心配される中で、金への期待が高まっています。

このグラフは、2025年1月から4月にかけての金価格(1オンスあたりの米ドル)の上昇を示しています。データによると、金価格は以下のように急激に上昇しています:

- 2025年1月1日: $1300

- 2025年2月1日: $1500

- 2025年3月1日: $1600

- 2025年4月1日: $3100

特に3月から4月にかけて、金価格がほぼ倍増していることがわかります。この急上昇は、市場の不安定性や地政学的リスク、インフレ懸念などが要因となり、安全資産としての金への需要が高まった結果と考えられます

なぜ金は「安全な資産」って言われるの? 5つの理由

では、昔からなぜ金は「安全な資産」として、こんな風に頼りにされてきたのでしょうか? その秘密を、5つのポイントから見ていきましょう。

理由1:会社や国が潰れても価値がなくならない「モノ」としての価値

これが金の最大の強みです。

株や会社の債券

これらは、その会社が元気でいることが前提。もし会社が倒産してしまったら、価値はほぼゼロになってしまいます。

国の借金(国債)やお金(通貨)

これらは、その国の信用が元になっています。もし国が財政破綻したり、ものすごいインフレでお金の価値がなくなったりしたら大変です。

金(ゴールド)

金は、特定の会社や国が価値を保証しているわけではありません。金そのものが、昔から価値ある「モノ」として認められてきたのです。ピカピカしていて綺麗だし、錆びたり腐ったりしにくい。だから、古代から宝飾品やお金として使われてきました。「誰かの借金ではない、それ自体が価値を持つ資産」なんて言われ方もします。人類の長い歴史の中で、金の価値が完全になくなったことは一度もありません。この「モノ」としての普遍的な価値が、安心感につながっています。

理由2:「何かあった時」に頼りになる「有事の金」

「有事の金」という言葉があります。これは、戦争や紛争、テロ、政治的な大混乱など、世の中がひっくり返るような「何かあった時(有事)」に、金の価格が上がる傾向があることを指しています。

なぜ「何かあった時」に買われるの?

世の中が不安定になると、将来への不安が広がりますよね。会社の活動も止まりがちだし、国やお金への信用も揺らぎます。そんな時、特定の国や会社に頼っている株や通貨は、価値が下がるリスクが高いと考えられ、売られやすくなります。一方で、「それ自体に価値がある」金は、混乱の中でも価値を保ちやすいと考えられ、「とりあえず金に換えておこう」という動きが出るのです。心の拠り所のような存在とも言えます。

過去の例

2022年にロシアがウクライナに侵攻した時、1週間で金の値段は約10%上がりました。

2001年のアメリカ同時多発テロの時も、1週間で約7%上昇しました。

他にも、大きな戦争や金融危機など、世界が揺れるたびに、金はその価値を見直されてきました。

理由3:他の資産と違う動きで、全体のリスクを減らす「分散効果」

投資の世界には「卵は一つのかごに盛るな」という有名な言葉があります。これは、一つのものだけに投資するのではなく、色々な種類のものに分けて投資(分散投資)した方が、もし一つがダメになっても、他のものでカバーできて安全ですよ、という意味です。金はこの「分散」にとても役立ちます。

違う値動き

金の値段の動きは、株や債券(国や会社がお金を借りる時に発行するもの)といった、一般的な投資対象の値動きと、あまり連動しない(似た動きをしない)ことが多いんです。むしろ、株価が下がっている時に金が上がる、なんていう逆の動きをすることもあります。

データで見る

過去20年間のデータを見ると、金の値段と日本の会社の株価(TOPIX)の値動きの関連性は「ほとんどない(相関係数0.12)」、アメリカの会社の株価(S&P500)とも「ほとんどない(同0.08)」、日本の国の借金(国債)とは「むしろ逆の動きをしやすい(同-0.21)」という結果が出ています。(相関係数という難しい言葉ですが、1に近いほど同じ動き、0に近いほど関係ない動き、マイナスだと逆の動き、と覚えておけばOKです)。

どんな効果があるの?

例えば、持っている資産の10%を金にした場合、資産全体の価値のブレ(リスク)を小さくしながら、トータルの収益もアップさせる効果があった、という計算結果もあります。これは、株などが下がった時に、金がその下落分を補ってくれたおかげと考えられます。特に、市場全体が大きく値下がりするようなピンチの時には、金がクッションのような役割を果たしてくれることが期待できるのです。

理由4:物価が上がっても価値が減りにくい「インフレに強い」性質

インフレ、つまり世の中のモノの値段がどんどん上がっていくと、同じ金額で買えるものが少なくなって、実質的にお金の価値は下がってしまいます。金は、こうしたインフレから自分の資産を守る(インフレヘッジ)効果があると言われています。

「モノ」だから強い

金は、お金としての側面だけでなく、宝飾品や工業製品(スマホやパソコンの部品など)の材料としても使われる「モノ」です。一般的に、インフレの時は色々な「モノ」の値段が上がりますが、金も同じように値段が上がる傾向があります。だから、お金の価値が下がっても、金の価値が上がることで、資産全体の目減りを防ぐ効果が期待できるのです。

長い目で見た実績

1971年(金とドルの交換ができなくなった年)から2024年までの長い期間で見ると、金の値段(ドル建て)は年平均で7.8%上がりました。これは、同じ期間のアメリカの物価上昇率(年平均4.3%)よりもずっと高い数字です。つまり、長期的に見れば、金は物価の上昇以上に価値を上げてきた、ということです。

最近の心配事

2022年には、戦争の影響などで物価が急上昇し、世界中でインフレが大きな問題になりました。また、最近では、地球温暖化対策(脱炭素)を進めるためにコストがかかり、それが物価を押し上げる「グリーンフレーション」という新しいタイプのインフレも心配されています。これは簡単には解決しにくい問題なので、インフレに強いとされる金の役割に、ますます注目が集まっています。

理由5:どの国にも属さない「国境のないお金」としての信頼

金は、どこかの国が発行しているわけではないので、その国の経済状況や政治的な判断に価値が左右されません。このことから「国境のないお金(無国籍通貨)」なんて呼ばれることもあります。この性質が、最近特に見直されています。

世界の中央銀行も注目

世界の国々の中央銀行(日本でいう日銀)は、自分たちの国のお金の価値を安定させるために、ドルなどの外国のお金や金を「準備金」として持っています。昔はドルが圧倒的な中心でしたが、最近はその割合が少しずつ減ってきて、代わりに金の保有量を増やす国が増えています。特に、中国やロシア、インドといった国々が積極的に金を買っています。世界全体の中央銀行が持っている金の量は、2000年から2024年の間に3割以上も増えたんです。

なぜドル依存をやめるの?

背景には、リーマンショックやコロナショックの時に、世界中の国がお金をたくさん刷って経済を支えようとした結果、国の借金がものすごく増えてしまったことがあります。「このままだと、ドルや円といった国が発行するお金の信用って、将来大丈夫なのかな?」という不安が、少しずつ広がっているのです。また、国同士の対立で、ある国のドル資産が凍結されるといった出来事もあり、「特定の国のお金に頼りすぎるのは危ないかも」と考える国が増えています。そんな中で、どの国にも属さず、昔から価値が認められてきた金が、改めて信頼できる資産として見直されている、というわけです。

トランプ関税と金:専門家はどう見てる?これからどうなる?

今回のトランプ関税という特別な状況を受けて、専門家たちは金のこれからをどう見ているのでしょうか?

値段が上がる理由

多くの専門家は、「世界の中央銀行が金を買う動きが続いていることに加えて、トランプさんの関税政策が引き起こす貿易戦争への心配や、物価上昇と景気悪化が同時に起こる(スタグフレーション)かもしれないという不安が、安全な金にお金を集めている」と考えています。

不安は長引く?

さらに、「この関税問題からくる不安定な状況は、かなり長く続く可能性が高い」という意見も出ています。世界経済がこの新しいルールに慣れて、落ち着きを取り戻すまでには時間がかかりそうだからです。もしそうなら、金の価格上昇も、一時的なお祭り騒ぎではなく、しばらく続くかもしれません。

「ゴールドラッシュ」が来る?

中には、「今回の関税騒動がきっかけで、これまで金に興味がなかった人たちも『金を持っておこう!』と考え始め、本格的な『ゴールドラッシュ』のような状態になって、さらに金の値段が上がるかもしれない」と分析する人もいます。世の中の不安が続く限り、金の輝きは増していくのかもしれませんね。

金を持つ前に知っておきたいこと(注意点)

ここまで金の良い点をたくさん見てきましたが、もちろん注意すべき点もあります。金と上手に付き合うために、デメリットもしっかり確認しておきましょう。

利息や配当金はもらえない

金は、持っているだけでお金が増える(利息や配当金がもらえる)わけではありません。利益が出るのは、基本的に「買った時より高く売れた時」だけです。銀行預金や株のように、持っている間にもらえる収入(インカムゲイン)がない点は、覚えておく必要があります。

短期的には値段が大きく動くこともある

「安全資産」というと、値段が安定しているイメージがあるかもしれませんが、金も短期的には結構大きく値動きすることがあります。色々な要因(世界の景気、金利、為替、投資家の気分など)で値段は毎日変わります。実際、今回の騒動の中でも、株価が急落した日に、損失を埋めるために金を売る人が出て、1日で国内価格が700円も下がった日がありました。長い目で見る必要があり、日々の値動きに一喜一憂しない方がよさそうです。

「現物」で持つ場合は保管が大変

金の延べ棒(インゴット)や金貨といった「本物の金(現物)」で持つ場合、どこに保管するかが問題になります。自宅に置くのは盗難や火事が心配だし、かといって銀行の貸金庫などを借りると、毎年お金(保管料)がかかります。

じゃあ、どうやって金を持つの? 主な方法を紹介

「金のことは分かったけど、実際に持つにはどうすればいいの?」と思いますよね。主な方法を4つご紹介します。自分に合った方法があるか、見てみてください。

- 本物の金を買う(金地金・金貨)

- コツコツ貯める(純金積立)

- 株のように売買する(金ETF)

- 金を掘る会社に投資する(金鉱株)

| 投資方法 | どんなもの? | 良い点 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 本物の金を買う(金地金・金貨) | 金属の専門業者や宝石店などで、金の延べ棒(インゴット)や金貨を直接買う方法です。 | 「本物の金を持っている」という実感や満足感が得られます。手元に置いておける安心感もあります。 | ある程度まとまったお金が必要です。保管場所やセキュリティを自分で考える必要があります。売る時に少し手間がかかることも。 |

| コツコツ貯める(純金積立) | 毎月決まった金額(例えば1,000円や3,000円から)で、少しずつ金を買っていく方法。証券会社や金属メーカーなどが扱っています。 | 少額から始められるので、初心者でも気軽に始めやすいです。毎月買うことで、値段が高い時は少なく、安い時は多く買うことになり、平均購入単価を抑える効果(ドルコスト平均法)も期待できます。 | 毎月の購入時や、保管してもらうために手数料がかかる場合があります。すぐに現金化しにくいことも。 |

| 株のように売買する(金ETF) | ETFとは「上場投資信託」の略で、金の値段に連動するように作られた金融商品を、証券取引所で株と同じように売買する方法です。 | 証券会社の口座があれば、株を買うのと同じ感覚で、比較的簡単に売買できます。保管の手間やコストはかかりません。少額から投資できる商品もあります。 | 株と同じように値段が変動します。売買手数料や、わずかな管理費用(信託報酬)がかかります。「本物の金」を持っているわけではありません。 |

| 金を掘る会社に投資する(金鉱株) | 金を採掘している会社の株を買う方法です。 | 金の値段が上がると、会社の業績も良くなって株価が大きく上がる可能性があります。会社によっては配当金がもらえることも。 | 金の値段だけでなく、その会社の経営状況や、鉱山のトラブルなど、会社独自のリスクも影響します。値動きは金そのものよりも大きくなる傾向があります。 |

どの方法にも良い点と注意点があるので、ご自身の考え方や、どれくらいのリスクを取れるか、どれくらいの期間で考えたいか、などを考慮して選ぶのが良いでしょう。

まとめ:不安な時代を乗り切るための「金」との付き合い方

トランプ関税ショックという、予想外の出来事が世界を揺るがす中で、金(ゴールド)は、昔から変わらないその価値と、「安全な資産」としての頼もしさを、改めて私たちに見せてくれています。

- 会社や国がどうなっても、価値がなくなりにくい

- 世の中が不安定な時や、物価が上がる時に強い

- 他の資産と違う動きで、リスクを和らげてくれる

こんなユニークな力を持つ金は、特に今の時代のように、先行きが不透明で、これまでの常識が通用しなくなるかもしれない…という不安がある中で、私たちの大切なお金を守り、将来への心配を少しでも軽くしてくれる、心強い味方になってくれるかもしれません。

でも、忘れてはいけないのは、金も万能ではないということ。利息はつかないし、短期的には値下がりすることもあるし、持ち方によってはコストもかかります。だから、全財産を金にする!というのは考えもの。自分の生活や将来設計に合わせて、持っている資産の一部(例えば5%~10%くらい)を、リスク分散のために金にする、というのが、金と上手に付き合うコツと言えそうです。

これから先も、今回のような予想外の出来事が起こるかもしれません。そんな時代だからこそ、金の本当の価値とリスクをちゃんと理解して、周りの雰囲気に流されずに、冷静に判断することが、私たちのお金を守り、未来を明るくするために、とても大切になっています。

この記事が、そんなあなたの「金との付き合い方」を考えるヒントになれば嬉しいです。

免責事項: この記事は、金(ゴールド)についての情報提供を目的としています。特定の金融商品を買ったり売ったりすることをお勧めするものではありません。投資の判断は、ご自身の責任でお願いします。

コメント